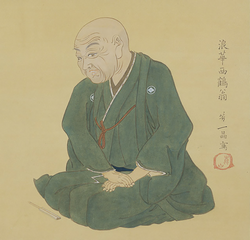

記事タイトルは、井原西鶴「日本永代蔵」の一節で、

浜辺の砂が尽きることがあっても、世の中から盗人(ぬすびと)の種はなくならない。

という、地球温暖化で海岸線が後退し続けている現代ではより切実な警句です。

「性善説」とは対極に立つ、井原西鶴独特の「諦念」と言えますが、大阪・関西万博閉幕に関する報道で、図らずも西鶴翁と同様の諦念を抱いたニュースがありましたので、ご紹介したいと思います。

2025年10月12日付 テレビ朝日 「切ってから回収」取りやめ 万博パビリオンユニホーム スタッフの心情配慮

鮮やかな青と白のグラデーションが特徴的な、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のスタッフが着用するユニホーム。

そのユニホームの返却方法を巡り、「はさみで切ってから返却するように」という指示について「悲しすぎる」といった声が広がっていました。

(略)

「転売を防止し、このリサイクルを確実に行うために、取り入れたものでございました。しかしながら、アテンダントの心情に想いが至っていなかったと反省し、本日以降の回収については、はさみを入れることを取りやめることとしております」

「ユニフォーム」と書きたいところですが、テレビ報道では「ユニホーム」とされているので、以下「ユニホーム」と記載します。

「パピリオンスタッフのユニホーム」は、スタッフ個人が費用負担した「服」ではなく、「パビリオンから貸与された制服」です。

「制服」である以上、「その組織に属していた人間」に対してのみ貸与されるため、「組織外の人間」はその制服を手に入れる機会は通常ありません。

「万博マニアかつパビリオン制服の収集マニア」という嗜好を持つ人がどれくらいいるのかは知りませんが、「組織外の人間は手に入れることができない」という点が希少価値となり、「高値であってもパビリオン制服を手に入れたい!」という人が一定数いらっしゃることは間違いありません。

その熱狂的なファン達が、自分が欲しいと思う物を八方手を尽くして「合法的に」手に入れる努力をすること自体は否定しません。

万博を例とするならば、「パビリオン主催者から使用済みユニホーム(←こう書くと清潔でない印象に早変わり)を正式に購入する」場合が、合法的入手手段の最右翼となります。

しかしながら、イベント主催者等の正式なグッズ(ユニホーム)権利者が、そのようなオークション販売をすることはほぼ無く、使用しなくなった、あるいは使用できなくなったユニホームやグッズは、そのまま産業廃棄物処分業者に処分委託されることがほとんどです。

ここで、「高値であってもパビリオン制服を手に入れたいという人がいる」という希少性に着目し、廃棄処分されるはずの産業廃棄物の中から、「売れそうな商品を盗み出し、ネットオークションに出品して暴利をむさぼる」という「盗人」が必ず出現することになります。

その「盗人」は、「グッズ権利者の内部関係者」や、「グッズ制作の委託先」または「産業廃棄物処理業者の従事者」と、色々な類型がありますが、他人(グッズ権利者)の物を盗むという意味では、等しく「盗人」になります。

グッズ泥棒は、正当な仕入れ費を負担していませんので、実質的な仕入れ費はゼロ円。しかし、それを転売するだけで、濡れ手に粟の収益を得ることになりますので、「ローコスト ハイリターン」という犯罪としては理想的な収益構造にあるのでしょう。

まさに、「世に盗人の種は尽きまじ」です。

さて、こうした盗人対策は主に3つしかありません。そのうちの1つは「権利者からの直接販売」ですので、残りは「権利者自らが処分完了を見届ける」ことと「グッズを無価値にした上で処分委託」の2つです。

「権利者自らが処分完了までを見届ける」方法は、権利者にとっては一番確実で安心できる方法ですが、「収集運搬」から「処分完了」までのすべての工程に張り付き、契約どおりに履行されたかどうかを見届ける必要があります。

また、一瞬たりとも目が離せないため、コストと労力が非常に掛かるという問題もあります。

残りの「グッズを無価値にした上で処分委託」とは、たとえば「印刷物」の場合ならば、表面をペンキで塗りつぶすだけで、熱狂的ファンにとっては購入する価値が無くなりますので、予測できない盗人対策としては非常に有効な方法です。

今回ご紹介した報道のように「ユニホームをはさみで切ってから返却させる」も、この「無価値化」の一例です。

1万枚単位という大量な数のグッズの場合、すべてのグッズにペンキを塗る労力は想像したくないレベルの大変さになりますが、「パビリオン制服」であれば、多くても100着程度でしょうから、すべてのパビリオン制服をはさみで切ることは物理的に対応可能なレベルであろうと思われます。

今回の報道では、パビリオン事務局ではなく、制服を着用していた人に制服を切らせるという、パビリオン事務局側の官僚的な対処が批判されたようにも思えます。

そのため、最初から「回収したユニホームは、パビリオン事務局側ですべてはさみで切ります」という対応にしていた方が得策だったと思います。

いずれにせよ、「盗人」を濡れ手に粟で儲けさせるわけにはいきませんので、服を実際にはさみで切るかどうかは別として、「ユニホームの価値を無くす」ための一手間は不可欠です。

もっとも良い方法は、やはり熱狂的ファンへの直接払い下げだったと思います。

電鉄会社による、電車のレールや表示板、使えない切符の払い下げなどは、権利者と熱狂的ファンとの一番良いコミュニケーション手段なのだと改めて思いました。

ちなみに、井原西鶴の「日本永代蔵」の「世に盗人の種は尽きまじ」の続きは、

目に見ゆる金銀を人の物と思へばこそ盗まず候へ、これを我が物と思ふ心の起こるが盗人の始まりなり。

となります。

「盗人」の心理を的確に表現した、実に見事な「警句」であり、「諦念」となっています。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)