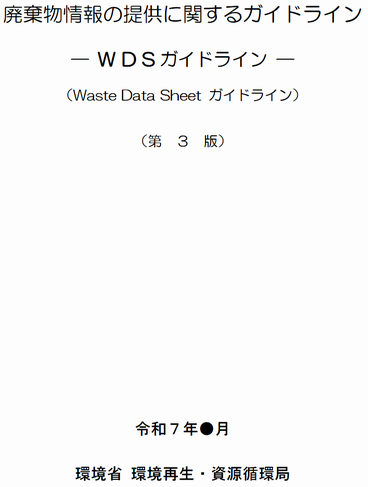

大変唐突ではありますが、密かに(?)「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第3版)」が環境省によって公開されました。

正確な公開日が記載されておらず、通知文も公開されていないため、正式リリース日は定かではありませんが、「2025年10月下旬に公開」というところかと思います。

あまりに掲載を急ぎすぎたのか、公開日が「令和7年●月」となぜか伏字になっています(笑)。

ひょっとすると、ハロウィン向けのおふざけなのかと思い、「ガイドライン」ではなく、「ガイドライソ」の可能性まで疑いましたが、ちゃんと「ガイドライン」と書かれています。

「令和7年●月」は、省庁としては非常に珍しいミスなので、WEB魚拓としてブログに残しておきます(悪趣味)。

おそらく、当ブログでの記事公開後、一週間以内にサイレント修正されるはずですので、「●月」という怪しげな表記を見たい方は、今すぐ 廃棄物情報の提供に関するガイドライン にアクセス!

さて、本来であれば、「ガイドライン(第3版)」は、平成30(2018)年頃に公開されるはずでした。その理由は、環境省が、平成29年度に「平成29年度特別管理産業廃棄物制度及び情報伝達方策調査業務」を一般競争入札で公募しているからです。

| 2.業務の内容 (1)適正な処理のための情報伝達事項の検討 ア 危険・有害物の規制等の整理 次の法令で規制対象とされている危険・有害物について、「平成28 年度産業廃棄物処理委託基準の検討業務」での検討事項を踏まえ、さらに必要な各法令における規定や取扱い等を詳細に整理すること。 1.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11 年法律第86 号)に規定する第一種指定化学物質等 2.毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号)に規定する毒物若しくは劇物又は同法第11 条第2項に規定する政令で定める物 3.特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号)に規定する特定化学物質 4.有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36 号)に規定する有機溶剤等 5.鉛中毒予防規則(昭和47 年労働省令第37 号)に規定する鉛等及び焼結鉱等 6.四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47 年労働省令第38 号)に規定する四アルキル鉛等 7. 消防法(昭和23 年法律第186 号)に規定する危険物 8. 高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)に規定する高圧ガスが充填された容器 イ 情報伝達事項の検討 上記危険・有害物を廃棄物として処理委託する場合、適正な処理のために必要な情報伝達事項として、当該物を規制する法令名、物質名、物質の含有有無等が想定されるが、産業廃棄物処理業者が適正処理のために情報提供を受けたい事項、排出事業者が情報提供する際に過度の負担とならない事項等を調査し、適正な処理のために必要な情報伝達事項を検討すること。 なお、検討に当たっては、上記(1)ア)1.から8.の危険・有害物を廃棄物として処理している実績がある産業廃棄物処理業者(3社を想定)及び排出している排出事業者(3社を想定)からヒアリングを実施し、廃棄物の処理実態に即した調査を行った上で検討すること。 (2)危険・有害物に関する廃棄物処理における留意事項の検討 ア GHS 分類毎の留意事項の検討 危険・有害物を廃棄物として処理委託する場合のGHS 分類毎の廃棄物処理における留意事項について、調査し、検討すること。 イ 特に注意を要する物質等の留意事項の検討 上記(1)ア)1.から8.の危険・有害物のうち、廃棄物として処理する場合に、特に注意を要する必要がある物等について調査し、廃棄物処理における留意事項を検討すること。 なお、上記ア)及びイ)の検討に当たっては、「平成28 年度産業廃棄物処理委託基準の検討業務」での検討事項を踏まえ、さらに産業廃棄物処理業者(2社を想定)や有識者(2名を想定)からヒアリングを実施した上で検討すること。 (3)廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)の改訂案の作成 (1)並びに(2)の業務及び(5)の検討会の内容を踏まえ、平成25 年6月に環境省が作成した廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)の改訂案を作成すること。 (4)特別管理廃棄物制度の実態調査 特別管理廃棄物制度の点検を行うに当たり、現行制度の問題点を抽出できるよう、当該制度の運用を把握している都道府県等(5自治体を想定)や特別管理産業廃棄物を排出する排出事業者(3社を想定)等にヒアリング等を実施し、実態について調査すること。 なお、調査事項として、特別管理産業廃棄物管理責任者については必須とすること。 |

平成29年度に「廃棄物処理制度における有害物質管理のあり方に係る検討会」、平成30年度に「廃棄物処理制度における有害物質管理及び情報伝達のあり方に係る検討会」がそれぞれ開催されていることから、ガイドライン(第3版)の改訂案はまとまっていたはずですが、何らかの理由でその時点では改訂されず、令和7(2025)年まで改訂が持ち越されたようです。

第3版改訂の理由は、「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」で

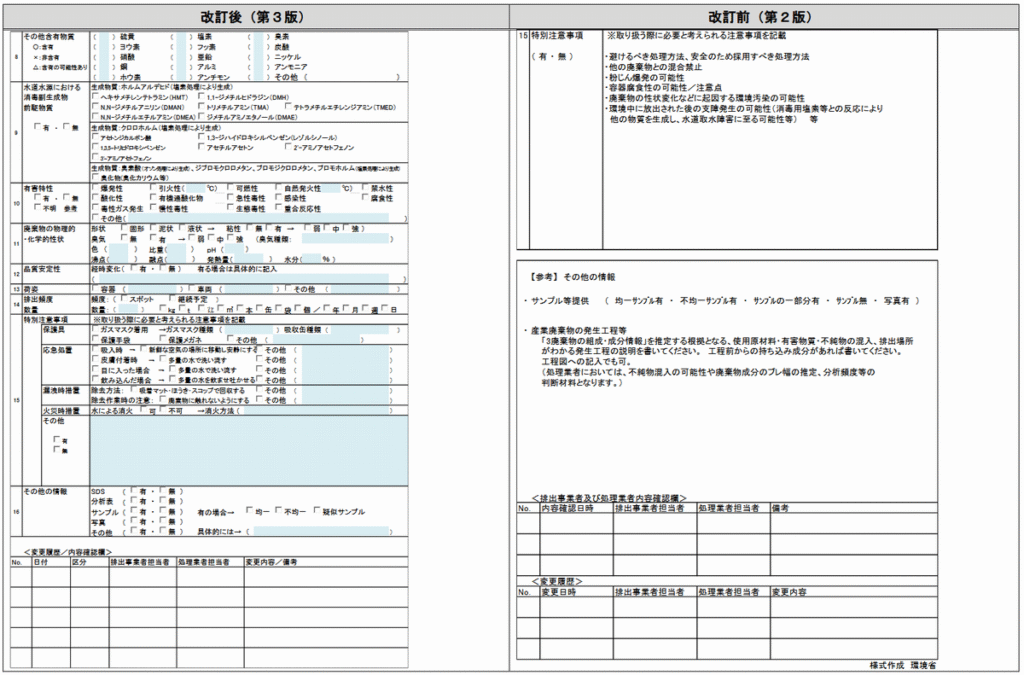

WDSガイドライン(第2版(H25.6)から第3版)の主な改訂箇所

◼ 施行規則改正の内容を追加(第一種指定化学物質等取扱事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、委託契約に含まれるべき事項に、第一種指定化学物質の名称等を追加)。

◼ 伝達情報の過不足による事故の防止を徹底するため、排出事業者と処理業者の双方向によるコミュニケーションが重要であることを強調。

◼ ④廃棄物の発生工程

→旧版では「その他の情報」の一部としていたが、独立した記入欄を設けた。

◼ ⑦廃棄物の組成・成分情報

→情報伝達が義務付けられている危険・有害物質の記入欄を新たに設けた。

(本改正での情報伝達が義務付けられた第一種指定化学物質の情報はここに記入)

とされているとおり、「PRTR法対象排出事業者を対象とする、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項の追加」と連携した目的のようです。

そのため、廃棄物データシート(WDS)の運用方法が根本的に変わったわけではなく、PRTR法関連の記載がより詳細になったというイメージです。

その他、第2版で使われていた「性状・成分」という用語が、第3版では「組成・成分情報等」と変更されているように、第2版から第3版改訂までの12年間の社会状況や廃棄物管理の変遷を踏まえた修正が加えられていますので、PRTR法対象事業者ではない排出事業者にも、一度は最新の第3版を読んでいただき、排出事業者の情報提供義務の正しい在り方を認識していただきたいと思います。

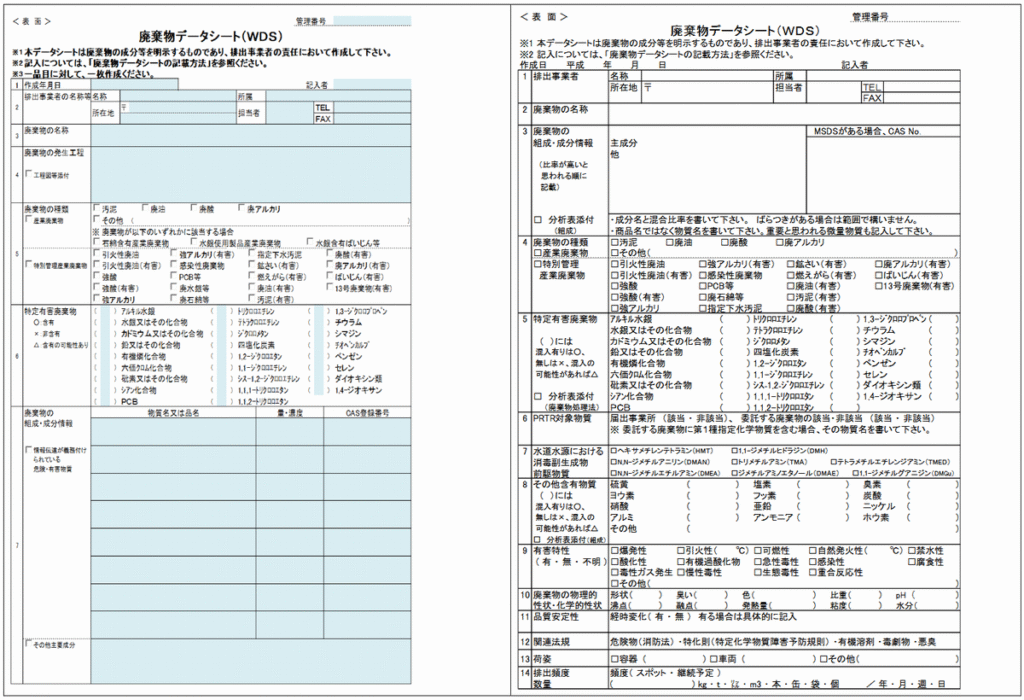

第2版と第3版のWDSの違いは下記のとおりです。

※画像左が第3版、画像右が第2版の様式

最後に、ガイドラインで挙げられているWDSの運用対象廃棄物の部分の解説は非常に重要です。

2) 対象廃棄物について

本ガイドラインは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物を対象とする。

「適正な処理のために必要な事項に関する情報」の提供は法的に義務づけられており、令和7年4月に新たに規則第8条の4の2第6号に追加された対象物質を含め、処理業者が当該産業廃棄物の処理を行う上で必要な情報を排出事業者が当該処理業者に提供しなかった場合は、委託基準違反となるため十分に注意が必要である。

そのほか、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4 品目は主な適用対象と想定される。

これらは、産業廃棄物処理業者へのアンケートの結果((公社)全国産業廃棄物連合会(現(公社)全国産業資源循環連合会)(平成 17 年 3 月))、情報が必要な廃棄物の種類として、汚泥が最も多かったほか、廃油、廃酸、廃アルカリが上位にあげられていること、またこれらの廃棄物は、「情報が一致しないことが多い廃棄物」、「事故・災害の原因となった廃棄物」のアンケートでも上位を占めたことを踏まえたものである。

また、燃えがらやばいじんのほか、付着・混入等により有害物質等を含有する等、環境保全上の支障が生ずる可能性があると考えられる場合も、本ガイドラインを適用してWDS 等により情報提供することが重要である。

処理業者においては排出事業者から提供された情報と実際の廃棄物の組成・成分情報等の不一致や情報不足によるヒヤリハットや事故等が今なお発生しており、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ以外の種類の廃棄物についても処理業者が安全かつ適正に処理ができるかどうか受入可否の判断や処理方法の選定を適切に行えるよう、本ガイドラインを適用する等、排出事業者からの提供情報の量と質を一層充実させる必要がある。

委託契約書に関する義務を完璧に果たさないと、委託基準違反として刑事罰の対象にもなりますので、適切な情報提供を徹底したいところです。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)