下水処理汚泥の肥料としての有効活用については、2022年頃から国を挙げて取組みが始まったところです。

国土交通省 「下水汚泥資源の肥料利用」

下水汚泥資源の肥料利用の拡大

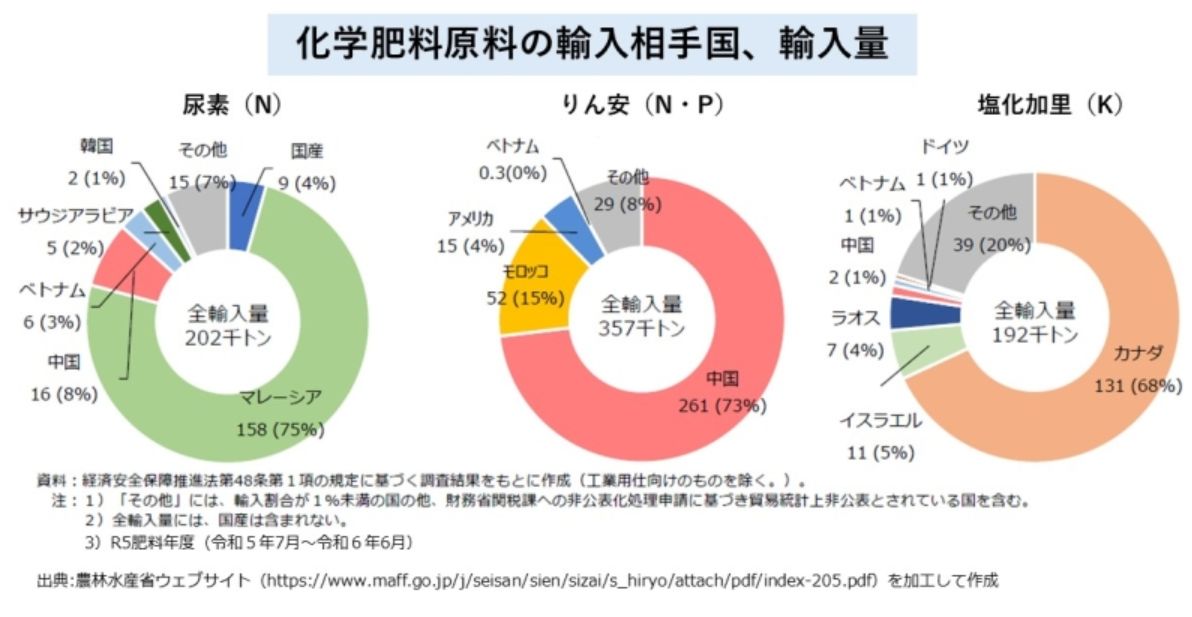

1.背景我が国においては、主な化学肥料の原料である尿素、りん安(りん酸アンモニウム)、塩化加里(塩化カリウム)は、ほぼ輸入に依存しており、世界的に資源が偏在しているため、輸入相手も偏在しています。特に、りん安については、7割以上を中国からの輸入が占めていました(財務省「貿易統計」(令和3年7月~令和4年6月))。

また、2021年半ば以降、穀物需要の増加や原油・天然ガス価格の上昇や、中国による肥料原料の輸出検査の厳格化等に伴い、肥料原料の国際価格が高騰しました。

こうした状況の中、下⽔汚泥はリンや窒素等の資源を含有しており、特にリンについては、年間汚泥発⽣量 約230万t中に、約5万tを含有するなど、下⽔汚泥ポテンシャルを活かした肥料利⽤の拡⼤は、農林⽔産業の持続性に貢献するものとして期待されています。

下水汚泥資源の肥料利用は、大きくコンポスト化とリン回収の2種類の方法で行われており、現状、民間企業等への汚泥の処理委託を含め、約1,000処理場が実施していますが、複数の利⽤・処分の⼀つとして肥料利⽤を実施する処理場が多く、全汚泥発⽣量に対する肥料利⽤の割合は1割にとどまっています。

令和5年7月から令和6年6月の1年にかけての「りん安」の輸入量は「35万7千トン」ですので、下水道汚泥に含まれている「リン5万トン」は決して少ない量ではありません。

リン自体は常に下水道汚泥に含まれる物として毎年発生し続けますので、それを肥料原料として活用することは、資源政策上も極めて重要な取組みとなります。

しかしながら、実際のリン回収は

コンポスト化の課題としては、下水汚泥における重金属の含有リスクや、重金属等も含めた下水道へのネガティブイメージ及び散布・施肥方法に関するノウハウ不足による流通経路の確保等があり、リン回収については、消化汚泥から回収する方法や、焼却灰から回収する方法等が行われていますが、リン回収施設のコストが高い等の課題により、現状、5自治体(6処理場)での実施にとどまっています。

と細々としか行われていないのが実情です。

そのため、国土交通省は、都道府県・政令指定都市に対し下記の通知を発出し、下水道汚泥の肥料としての利用促進を呼びかけているところです。

2.取組の方向性(中略)

「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について(令和 5.3.17 国水下企第99 号)」

下水道管理者は今後、発生汚泥等の処理を行うに当たっては、肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行うこととする。

焼却処理は汚泥の減量化の手段として有効であるが、コンポスト化や乾燥による肥料利用が困難な場合に限り選択することとし、焼却処理を行う場合も、焼却灰の肥料利用、汚泥処理過程でのリン回収等を検討する。

燃料化は汚泥の再生利用として有効であるが、コンポスト化や乾燥による肥料利用が困難な場合に限り選択することとし、燃料化を行う場合も、炭化汚泥の肥料利用、汚泥処理過程でのリン回収等を検討する。

肥料利用の拡大に当たっては、以下の点に留意する。

- 下水道管理者と関係地方公共団体の農政部局・農業関係者が緊密に連携する。

- 民間企業の施設、ノウハウ等も積極的に活用する。

- 肥料利用と脱炭素に向けた取組は両立しうるものであり、肥料利用を行う場合においても、バイオガス等のエネルギー利用を積極的に進める。

- 現在の施設の状況、適切な下水道経営等の観点や温暖化対策関連計画、広域化・共同化計画等の既存関連計画も総合的に勘案しつつ、速やかな肥料利用の拡大に努める。

最も効率的な活用方法は、下水汚泥をそのまま肥料原料として再生利用することですが、肥料は工業製品とは異なり、在庫を長期間・大量に保管し続けることは困難です。

特に都市部の場合は、せっかく作った肥料を利用してくれる農業者がそれほど多くはありませんので、在庫管理はよりシビアなものとなります。

このような事情から、国土交通省は上記の通知で、汚泥焼却を全否定ではなく、「肥料利用が困難な場合に限り選択」と位置付けているものと思われます。

と、ここまでが国の進める下水道汚泥の肥料活用の取組みの概要となりますが、都市部の下水処理施設における汚泥焼却による発電設備の導入が報道されていましたので、そのニュースもご紹介しておきます。

2025年9月14日付 産経新聞 「下水処理後の汚泥を燃料や肥料に「再生」 エネルギーコスト抑制や食料安全保障に寄与」

下水の浄化処理後に残る汚泥を発電の燃料や肥料として「再生」させる動きが広がっている。自治体などの施設で最新技術を導入して発電できれば、エネルギーコストを含む運営費の抑制に寄与する。肥料への利用拡大は、食料安全保障の観点で国が目指す過度な海外依存からの脱却を後押しする。

大阪府が運営する下水処理施設「中央水みらいセンター」(茨木市)で1月、汚泥処理施設の建設工事が始まった。

汚泥には有機物が含まれ、メタンガスなど可燃性ガスが発生することから、燃焼時に大きな熱エネルギーが得られる。府が計画する汚泥処理施設は約230キロワットの発電設備を備え、2027年6月に完成する予定。

「中央水みらいセンター」に設置されるプラントは、タクマ社製とのことです。

2023年11月28日 タクマ社公表 「下水汚泥処理施設の包括管理事業を受注(大阪府北部流域下水道事務所(中央水みらいセンター)向け)」

本システムの特長

1.焼却廃熱のカスケード利用(※1)により、補助燃料が不要なほか、電力使用量やCO2排出量を削減(※2)

※1 蒸気発電機で発電し、その排蒸気を乾燥機や空気予熱器に利用。

※2 汚泥性状によっては、本システムでの使用電力を発電によりすべて賄うことも可能。

2.900~1,100℃程度の高温燃焼により、温室効果ガスである一酸化二窒素(N2O)を削減

廃熱回収率80%以上、焼却と発電を同時に行うため、実質的な電力使用量は0とのことです。

再び産経新聞記事より転載

汚泥焼却後の灰に着目するのは、工業炉メーカーの大同特殊鋼(名古屋市)だ。

焼却灰は処分時に費用がかかり、土壌改良剤として活用する場合も利益までは見込めず、高付加価値化が課題になっている。そこで同社は、汚泥を千度以上の超高温状態で炭化させる実証事業に着手。水質改善や脱臭に使われる活性炭の代替材を生み出すべく研究している。

下水に含まれる排泄(はいせつ)物由来の窒素やリン酸をもとに、汚泥を肥料にすることも可能だ。共和化工(東京)は汚泥を発酵させて堆肥化する施設を提供する。

産経新聞では切れ目なく「活性炭」と「肥料化」の技術開発について触れられていますが、大同特殊鋼の超高温炭化炉設備は現在実証研究中のため、大阪府茨木市の中央水みらいセンターの汚泥焼却灰が肥料化されるわけではないようです。

とはいえ、下水処理汚泥の適切な処分が最優先であり、その上さらにエネルギーの有効活用が可能になるわけですから、私個人としてはまったく異論はありません。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)

下水道処理施設由来の汚泥の焼却を専業で行うのであれば焼却灰の品質も安定しますし、1処理場だけでなく、周辺の自治体や事務組合からの汚泥も受入キャパの範囲内で受け入れて、高効率の稼働と発電をしていただきたいと思います。並行して、肥料化やそうした肥料を使って収穫した農産品を色眼鏡で見ずに流通販売できる世の中になればいいな、と思いました。

コメントいただき、ありがとうございました。

下水処理汚泥の場合、重金属が含有されている可能性があるため、農業者の方の抵抗感がまだまだ大きいですね。

民間の堆肥化業者が各地で奮闘しているところですが、御指摘のとおり、長年かけて形成されてきた認知を変えていただくことは並大抵の努力だけではなし得ない岩盤のようになっています。

「想像していたよりも良い商品ですね」というファンを増やしていくしかありませんが、まずは使っていただく機会を増やす必要がありますね。