2カ月以上空いてしまいましたが、2025年廃棄物処理法施行規則改正の最後の解説です。

※関連記事

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.2「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(前編)

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.3「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(中編)

前回の中編では、

- 「先入れ 後出し」の問題から、処分終了年月日の正確な確定自体が困難

- 排出事業者ごとに、個別の二次委託先へ搬出した量を計測することは事実上不可能

であることをご説明しました。

しかしながら、廃棄物処理法施行規則改正により新たな規制が追加された以上、新たな規制内容を遵守することが必要であることは言うまでもありません。

ちなみに、電子マニフェストの虚偽報告等の違反は、廃棄物処理法第27条の2の「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」の対象となります。

それでは、2027年4月1日以降は、電子マニフェストを使った処分業者は、「各排出事業者ごとの二次委託先をテキトーに報告した罪」で、自動的に全員が廃棄物処理法違反となるのでしょうか?

それではあまりにも理不尽ですし、そもそも、各排出事業者の産業廃棄物ごとの処分量を正確に把握できる人は、行政官の中にはおらず、当事者である産業廃棄物処分業者ですら、その正確な量を把握できない以上、何をもって「虚偽」とするのかという問題があります。

※上記は、産業廃棄物を処分していないにもかかわらず、「処分終了」と電子マニフェスト上で報告をするという、本来の意味での「虚偽報告」の話ではなく、産業廃棄物を適切に処分した場合でも、「処分終了日」を「〇月△日」と日付単位で確定させることは、大部分の処分業者にとって不可能に近いという趣旨です。前者の「虚偽報告」の場合は、「処分が終わっていないのに、虚偽報告を行った時点」で、廃棄物処理法違反となります。

しかし、ご安心ください!

環境省は、竹取物語のかぐや姫のように、産業廃棄物処分業者に無理難題を押し付けるご無体な官庁ではありません(笑)。

正確には2026年の廃棄物処理法改正案の公表を待つ必要がありますが、今回ご紹介した廃棄物処理法施行規則改正の際に行われたパブリックコメント募集において

2.改正の内容

(1)処分受託者による再生に係る情報の報告(規則第8条の33、第8条の34の2関係)

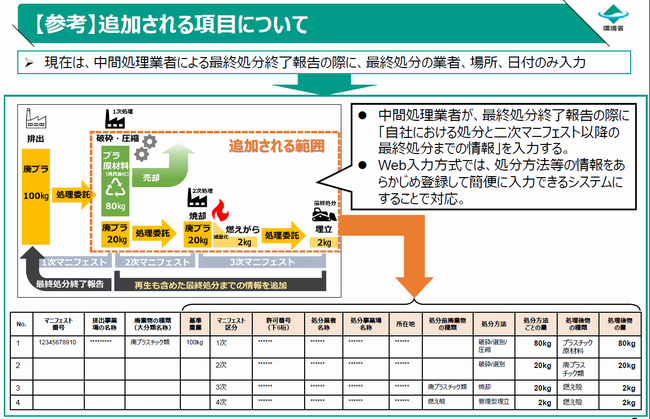

処分受託者が法第 12 条の5第3項及び第4項の規定により情報処理センターに報告を行うときは、その受託した産業廃棄物について最終処分又は再生を行う までのすべての処分について、各処分ごとに「処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号」、「処分を行つた事業場の名称及び所在地」、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)」及び「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)」の報告を義務付ける。

なお、処分受託者による再生に係る情報の報告については、法第27条の2第10号の罰則規定は適用されない。

と、今回追加された「処分方法ごとの処分量」等については、罰則の適用対象とはしないという方針が明示されていました。

廃棄物処理法第27条の2第10号の罰則は下記のとおりです。

廃棄物処理法第27条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

一~九 (略)

十 第12条の5第3項又は第4項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十一 (略)

「処分方法ごとの処分量」等については虚偽報告の対象とはしない、と(一応は)なる予定です。

その成否を確かめるには、先述したとおり、2026年の通常国会で審議される予定の改正廃棄物処理法案の可決を待つしかありませんが。

「こんなの絶対に無理やで!」とどなたが言ってくれたのかは存じませんが、少なくとも、電子マニフェストで報告した「処分方法ごとの処分量」等については罪に問われることが無い、そして行政処分の対象にもならない、ということになりますので、「無理やり犯罪者を増やす」よりは現実的な対応に落ち着いたと思います。

もっとも、それならなぜ、電子マニフェスト上で「処分方法ごとの処分量」等の報告を義務付ける必要があったのかという疑問が残り続けることになります。

その答えは、前編でご紹介した、中央環境審議会循環型社会部会での環境省の説明の

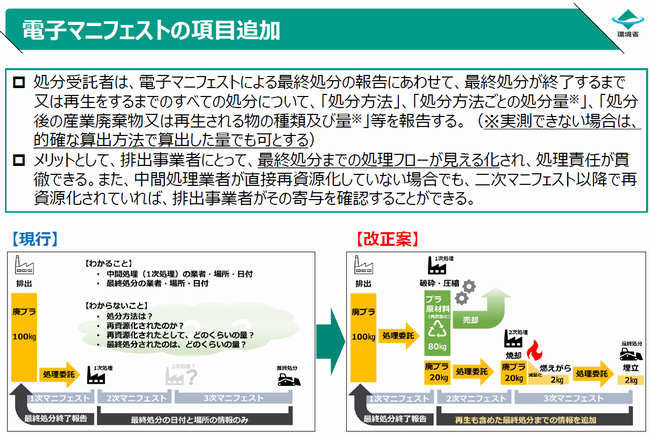

排出事業者にとって、最終処分までの処理フローが見える化され、処理責任が貫徹できる。

また、中間処理業者が直接再資源化していない場合でも、二次マニフェスト以降で再資源化されていれば、排出事業者がその寄与を確認することができる。

でしかなさそうです。

「正直者が馬鹿を見る」ことにならないことを願ってやみません。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)