※関連記事

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.2「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(前編)

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.3「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(中編)

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.5「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(後編)

令和9(2027)年4月1日から施行される、「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」については、上記の3記事で解説をしてきたところです。

今回は、環境省が電子マニフェスト使用時の報告事項を増やした背景について考察したいと思います。

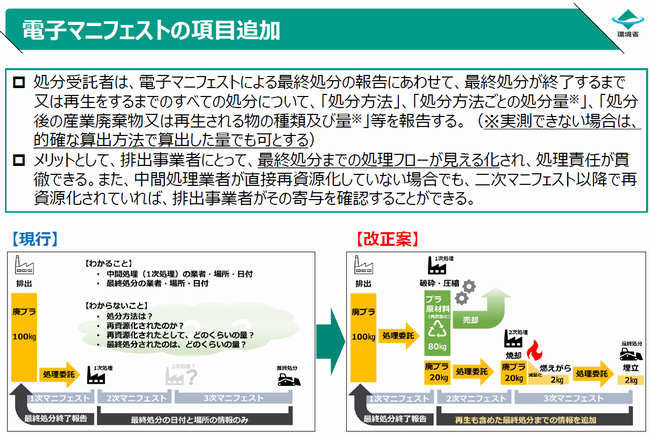

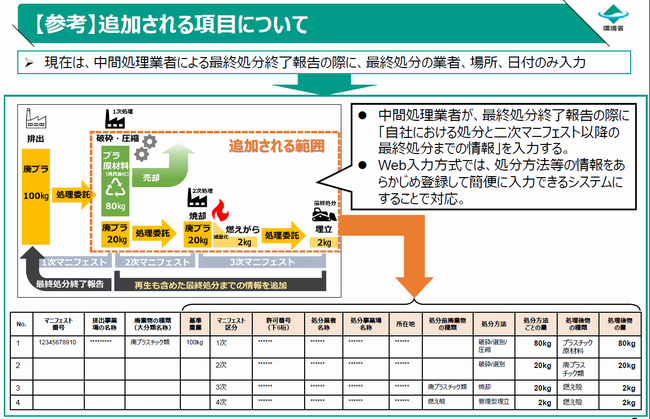

令和6(2024)年12月13日に開催された中央環境審議会循環型社会部会(第58回)で、環境省は、電子マニフェスト報告事項を追加した背景として、

- 平成29年2月の中央環境審議会からの意見具申「廃棄物処理制度の見直しの方向性」においては、当意見具申の背景となった食品廃棄物の不正転売事案も踏まえ、排出事業者責任の徹底、産業廃棄物の処理状況の透明性の向上等について指摘を受けた。

- また、令和6年2月の中央環境審議会からの意見具申「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」においても、資源循環の促進の観点から、電子マニフェストの活用、廃棄物の処理方法や再生材の供給量などの情報収集の重要性が指摘された。

- これらを踏まえ、排出事業者が廃棄物処理の全体像を把握することによって、排出事業者責任を貫徹するとともに、電子マニフェスト情報の活用により資源循環の促進を図るための取組を行う必要がある。

と説明しています。

1つ目の箇条書き部分は単なる一般論ですが、2つ目の箇条書き部分の「(令和6年2月)脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について(以下「提言」)」では、環境省の狙いが明確に示されています。

同提言では、「(a)我が国の社会課題の解決」のために、「(d)情報を通じた主体間の連携」の一環として、

i)循環経済の取組促進

資源循環を積極的に行う事業者や必要な再生材を選びたいというニーズはあるが、その具体的な進め方が明らかでないといった課題がある。一方で、我が国は電子マニフェスト等の廃棄物のトレーサビリティ確保の経験を蓄積してきている。このため、排出事業者責任を有する動脈企業と再資源化を行う静脈企業との間で資源循環の促進につながる情報や資源循環の実現に向けた課題を共有し、相互の理解を深め、動静脈連携の強化につなげていく。また、どういった情報を活用するのか考え方を整理しつつ、中間処理業者が既に把握している情報も最大限活用して、有益な情報開示を進めていく。こうした取組を、資源循環を高度化するための基盤として活用していくことが重要である。

と高らかに歌い上げられています。

大変高尚な宣言文ではありますが、残念ながら、現実と乖離した「ただの理念」になってしまっていますので、以下、具体的に問題点を指摘します。

資源循環を積極的に行う事業者や必要な再生材を選びたいというニーズはある

たしかに、「ニーズは全く無い」とは言えないけれど、「資源循環の推進」と「自社の増収増益」が直接的にリンクした排出事業者は、日本に一体何社ほどあるのだろうか!?

飲料業界の「PETボトルの水平リサイクル」は、上記の幸運な企業群というだけで、それも資源価格の高騰に伴うコスト削減が発端と言わざるを得ない。

また、「必要な再生材」の製造を、取引先の中間処理業者に求めている製造事業者なんて数えるほどしかいないのではないだろうか?

我が国は電子マニフェスト等の廃棄物のトレーサビリティ確保の経験を蓄積してきている

たしかに、電子マニフェストシステムは、トレーサビリティ確保の一環と言えるけど、排出事業者と処理業者の双方で使い方をよく理解していない人が多いのに、はたして本当の意味でのトレーサビリティが確保できているのだろうか?

宅配便のように、最終地点で荷物の到着を待っている当事者への配送をもって「追跡終了」できる本来の意味でのトレーサビリティとは異なり、マニフェストの対象となる産業廃棄物は、誰も到着することを望まない物なので、「追跡終了」に見える「処分終了報告」は、処分業者の誠実性に依拠する不安定なものなのに・・・

※トレーサビリティ(Traceability)は、トレース(Trace:追跡)とアビリティ(Ability:能力)を組み合わせた造語で、日本語では「追跡可能性」と訳される

中間処理業者が既に把握している情報も最大限活用して、有益な情報開示を進めていく

「中間処理業者が既に把握している情報」って何!?

ひょっとして、「処分方法ごとの処分量」「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量」が、その「中間処理業者が既に把握している情報」だと思っているの?

単一の産業廃棄物の種類を、単一の施設だけで処分している業者であれば、たしかに容易に「処分方法ごとの処分量」を把握できるかもしれないが、「複数の産業廃棄物の種類」を「複数の施設で臨機応変に処分」している大部分の処分業者の場合は、そもそも把握することすら困難な情報です。

※その理由は、廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.3「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(中編)で解説していますので、ご参照ください。

以上のように、構想の出発点の時点から、現状認識にずれがあったことが明らかです。

はたして、間違った現状認識に立脚して立案された戦略は、その目的を達成することができるのでしょうか?

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)